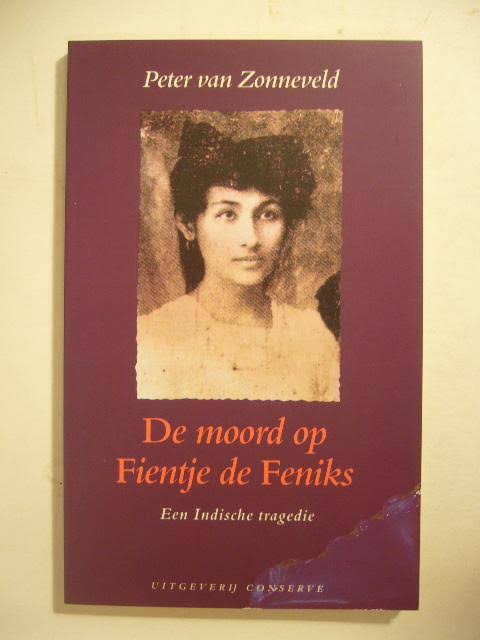

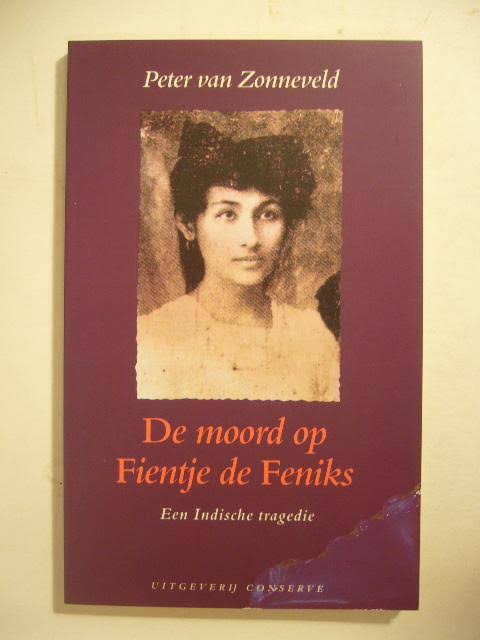

Fientje de Feniks masih berumur awal 20-an pada 1912. Ia seorang indo yang berparas menarik. Itu kenapa laki-laki terhormat bernama Gemser Brinkman kepincut. Brinkman adalah anggota Societeit Concordia dan terkenal sebagai laki-laki Belanda hidung belang. Namanya punya tempat tersendiri dalam sejarah dunia malam zaman kolonial. Brinkman suka sekali ke pondokan Oemar. Di situ ada Fientje yang rela ditiduri dengan imbalan uang. Makin sering tidur dengan Fientje, Brinkman ingin memonopoli Fientje dengan menjadikannya gundik. Brinkman mau jadi teman tidur tetap Fientje. Sialnya, kehendak Brinkman ditolak Fientje yang ingin bebas. Brinkman kesal dan Fientje dicekik hingga mati. Kematian Fientje pun jadi bahan berita. Dari penyelidikan polisi, aksi Brinkman ketahuan dan hukuman mati pun menjeratnya. Meski sudah divonis, Brinkman tak pernah menjalani hukuman matinya. Dia keburu bunuh diri. “Dia tak bisa percaya bahwa seorang kulit putih yang kaya harus membayar dengan nyawanya sendiri karena membunuh pelacur Indo. Dia lebih percaya pada teman-temannya yang berpengaruh besar,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Volume 1 (2004: 155). Gemser Brinkman adalah contoh hidung belang (

KBBI: Laki-laki yang gemar mempermainkan perempuan) terhormat, tapi hukum kolonial tak memberi ampun padanya. Sosoknya sebagai kulit putih tentu bikin orang Belanda moralis terkejut. Ternyata dari ras mereka ada hidung belang yang merangkap pembunuh keji. Gemser Brinkman bukan satu-satunya orang Belanda terhormat yang punya kasus seksual yang unik. Buku Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950 (1985: 51-52) yang disusun Rosihan Anwar dan Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (1988: 17) karya J. C. Bijkerk juga mencatat adanya pejabat tinggi kolonial yang kedapatan menyetubuhi bocah pribumi laki-laki di sebuah hotel sekitar 1938. Pejabat ini akhirnya dipenjara di Sukamiskin selama satu setengah tahun. Selain itu, ada juga direktur MULO yang bunuh diri karena takut aksi homoseksualnya kepada anak-anak ketahuan. Di masa kolonial, pilihan laki-laki Belanda untuk melepas hasrat seksual tidaklah banyak. Mereka sulit menemukan perempuan Belanda. Akhirnya, banyak perempuan pribumi mereka jadikan nyai. Pilihan lain: bercinta dengan pembantu mereka atau pergi ke rumah pelacuran. Hidung belang tentu saja tak melulu orang Belanda. Golongan lain seperti orang Tionghoa pun ada juga yang hidung belang. Oey Tambahsia adalah yang paling terkenal. Di jajaran orang-orang Indonesia pun tak kalah banyaknya. Tak heran, pelacuran bukan hal luar biasa di masa lalu, bahkan hingga sekarang. Pelacuran di masa kolonial juga terkait dengan militer. Pelacuran menjadi pemikat tersendiri bagi para pemuda yang ingin bergabung di militer. “Akses terhadap pelacuran menjadi salah satu daya tarik untuk menjadi tentara,” tulis Budi Susanto dan A. Made Tony Supriatma dalam ABRI: Siasat Kebudayaan, 1945-1995 (1995: 17). Setidaknya, bayaran sebagai serdadu memungkinkan mereka menikmati pelacuran. Bagaimana pun di militer kolonial (KNIL) terdapat juga orang-orang Belanda yang belum bisa memperistri orang Belanda. Mereka yang cukup uang, biasanya perwira, bisa punya nyai (perempuan yang mengurus rumah tangga merangkap teman tidur). Serdadu bawahan biasanya terjebak dalam dunia pelacuran sebagai pelanggan. Ada juga di antara serdadu-serdadu pribumi yang beristri. Di mana mereka bertugas, anak dan istri mereka biasanya ikut dibawa. Persetubuhan, terutama dengan pasangan tetap, dianggap sebagai sesuatu yang menyehatkan. Di KNIL, seperti diakui salah satu mantan anggotanya, Boediardjo—yang belakangan jadi Menteri Penerangan di awal Orde Baru, perempuan cukup direndahkan martabatnya. Mengatasi masalah seksual pun diajarkan di sana. “Kami harus menyalurkan hasrat seksual kami dengan wanita pelacur. Syaratnya, sebelum \'main\' harus diusapi saleb SN sampai pedih. Inilah satu-satunya cara pencegahan penyakit kelamin,” aku Budiardjo dalam memoarnya, Siapa Sudi Saya Dongengi (1996: 23). Kebiasaan bercinta pada serdadu tersebut ikut melahirkan tempat-tempat pelacuran di era kolonial. \"Biasanya, dimana ada tangsi KNIL, di kota itu tentu terdapat pula wanita tuna susila,\" tulis Mayor Jenderal Soemarno Sosroatmodjo, yang di zaman kolonial jadi dokter pemerintah di Kalimantan, dalam memoarnya, Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya (1981: 229). Tempat pelacuran biasanya tidak jauh dari tangsi. Bisa disamping, bisa juga di belakang. Karena para serdadu itu harus melepas penat. Di sekitar bekas areal tangsi KNIL di Balikpapan (sekitar Polres), misalnya, pernah ada tempat mesum di Jalan Dondang. Kemaksiatan serdadu KNIL era kolonial tak hanya di luar tangsi. Di dalam tangsi, kemaksiatan adalah hal biasa. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (2007) menyebut, “pendapat publik di metropolis Eropa telah membentuk bayangan penuh skandal tentang barak militer di Hindia (Indonesia) sebagai tempat yang penuh maksiat” (hlm. 198). Gouda mengutip bahwa ratusan serdadu tidur bersama gadis atau pembantu perempuan mereka di barak dan tidak ubahnya seperti binatang kawin. Begitulah pikiran orang kulit putih yang negaranya dibikin kaya berkat kegigihan serdadu-serdadu yang dianggap amoral itu. Pelacuran di masa kolonial juga terkait dengan militer. Pelacuran menjadi pemikat tersendiri bagi para pemuda yang ingin bergabung di militer. “Akses terhadap pelacuran menjadi salah satu daya tarik untuk menjadi tentara,” tulis Budi Susanto dan A. Made Tony Supriatma dalam ABRI: Siasat Kebudayaan, 1945-1995 (1995: 17). Setidaknya, bayaran sebagai serdadu memungkinkan mereka menikmati pelacuran. Bagaimana pun di militer kolonial (KNIL) terdapat juga orang-orang Belanda yang belum bisa memperistri orang Belanda. Mereka yang cukup uang, biasanya perwira, bisa punya nyai (perempuan yang mengurus rumah tangga merangkap teman tidur). Serdadu bawahan biasanya terjebak dalam dunia pelacuran sebagai pelanggan. Ada juga di antara serdadu-serdadu pribumi yang beristri. Di mana mereka bertugas, anak dan istri mereka biasanya ikut dibawa. Persetubuhan, terutama dengan pasangan tetap, dianggap sebagai sesuatu yang menyehatkan. Di KNIL, seperti diakui salah satu mantan anggotanya, Boediardjo—yang belakangan jadi Menteri Penerangan di awal Orde Baru, perempuan cukup direndahkan martabatnya. Mengatasi masalah seksual pun diajarkan di sana. “Kami harus menyalurkan hasrat seksual kami dengan wanita pelacur. Syaratnya, sebelum \'main\' harus diusapi saleb SN sampai pedih. Inilah satu-satunya cara pencegahan penyakit kelamin,” aku Budiardjo dalam memoarnya, Siapa Sudi Saya Dongengi (1996: 23). Kebiasaan bercinta pada serdadu tersebut ikut melahirkan tempat-tempat pelacuran di era kolonial. \"Biasanya, dimana ada tangsi KNIL, di kota itu tentu terdapat pula wanita tuna susila,\" tulis Mayor Jenderal Soemarno Sosroatmodjo, yang di zaman kolonial jadi dokter pemerintah di Kalimantan, dalam memoarnya, Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya (1981: 229). Tempat pelacuran biasanya tidak jauh dari tangsi. Bisa disamping, bisa juga di belakang. Karena para serdadu itu harus melepas penat. Di sekitar bekas areal tangsi KNIL di Balikpapan (sekitar Polres), misalnya, pernah ada tempat mesum di Jalan Dondang. Kemaksiatan serdadu KNIL era kolonial tak hanya di luar tangsi. Di dalam tangsi, kemaksiatan adalah hal biasa. Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (2007) menyebut, “pendapat publik di metropolis Eropa telah membentuk bayangan penuh skandal tentang barak militer di Hindia (Indonesia) sebagai tempat yang penuh maksiat” (hlm. 198). Gouda mengutip bahwa ratusan serdadu tidur bersama gadis atau pembantu perempuan mereka di barak dan tidak ubahnya seperti binatang kawin. Begitulah pikiran orang kulit putih yang negaranya dibikin kaya berkat kegigihan serdadu-serdadu yang dianggap amoral itu. Setelah era kolonial selesai dan revolusi bergolak, dunia tangsi tetaplah dekat dengan kecabulan. Entah itu KNIL yang kebanyakan Indonesia maupun bule-bule KNIL, mereka juga jadi pangsa pasar pelacuran. Seorang serdadu Belanda, seperti dikutip Gert Oostinde dan kawan-kawan dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 (2016: 254-256), bercerita bagaimana otoritas militer berusaha mencegah pelacuran dengan pengawasan ketat Polisi Militer mereka atau tontonan menjijikan soal bahaya penyakit kelamin akibat salah pilih lawan bercinta. Meski begitu tetap ada saja serdadu-serdadu Belanda yang main cinta dengan PSK pribumi yang butuh duit karena ekonomi sulit era Revolusi (hlm. 254-256). Ketika seorang perempuan PSK menawarkan diri, maka para serdadu itu membaringkannya. Mereka menyetubuhi sang PSK satu persatu. Ketika satu bermain, maka yang lain menonton. Di mata para serdadu Belanda, perempuan PSK pribumi bermartabat sangat rendah. “Perempuan-perempuan hitam itu gampang sekali didapatkan, tapi saya tidak sudi karena 80 persen dari mereka tidaklah sehat. Mereka sudah pernah dipakai oleh orang Jepang dan India Inggris, boleh dikatakan mereka busuk,” aku seorang serdadu, Marinus Art, seperti dikutip Oostinde dan kawan-kawan (hlm. 260). Penyakit kelamin pun mudah tersebar di kalangan serdadu hidung belang itu. Soal penyakit kelamin, serdadu dari pihak Indonesia juga ada yang kena. “Ada taruna Akademi Militer Nasional kita yang sedang praktik di front menjadi korban dari wanita tuna susila itu,” tulis Abdul Haris Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda (1990). (*)